È uscito il numero 114 de “l’impegno”, rivista dell’Istorbive, che contiene saggi di Piero Ambrosio, Corrado Mornese, Silvia Pontarelli, Davide Tropeano, Rolando Magliola, Andrea Pozzetta, Grazia Vona e Margherita Zucchi, Marilena Vittone, Tomaso Vialardi di Sandigliano.

Piero Ambrosio raccoglie, in un saggio di cui è pubblicata qui la prima parte e che fa seguito ad altri articoli su temi analoghi, i profili di emigrati biellesi in Francia, sorvegliati dal regime fascista per simpatie socialiste, comuniste o antifasciste, alcuni dei quali attivi in gruppi sovversivi, ma in gran parte, per la vita riservata che conducevano, non ritenuti pericolosi; tale circostanza non impedì alle autorità, per prudenza, di mantenere in molti casi misure di vigilanza che proseguirono per anni, anche in assenza di attività concreta.

Corrado Mornese tratteggia la figura di Peppino Garibaldi, nipote dell’eroe dei due mondi, che combatté in numerosi conflitti internazionali dalla Grecia al Sudamerica, fino alla prima guerra mondiale, dove, a fianco della Francia, costituì, prima dell’entrata in guerra dell’Italia, l’“ultima Legione garibaldina”, composta da volontari italiani, guidando la quale si distinse per valore nella battaglia delle Argonne, perdendo in combattimento due fratelli; dopo lo scioglimento della Legione, proseguì la guerra nell’esercito italiano e nel dopoguerra fu oppositore del fascismo. Morì nel 1950, dopo una vita coerentemente dedicata alla causa della libertà, ricordato da toponimi in Italia e Messico.

Silvia Pontarelli analizza la lectio magistralis tenuta da Benito Mussolini nel 1926, all’Università italiana per stranieri di Perugia, sull’antica flotta militare romana, illustrando come il duce, pur privo di competenze accademiche, costruisca una narrazione che esalta le imprese navali dei romani per sostenere il mito fascista della romanità, fondendo fonti storiche, citazioni classiche e toni enfatici; l’opera, sebbene priva di valore scientifico per gli studi romanistici, rivela la funzione propagandistica del discorso mussoliniano, che, attraverso una lettura ideologica del passato, propone la disciplina, la potenza e la volontà romane come virtù eterne, utili alla legittimazione del regime fascista e della sua vocazione imperiale.

Davide Tropeano, spinto dall’interesse suscitato da una fotografia scattata a Biella nel 1929 che ritrae una celebrazione domenicale del regime fascista, in cui spicca, decisamente anomalo rispetto al contesto, un ragazzo di origine africana, ricostruisce le vite di Adum Mohamed e della sorella Amna, eritrei; il primo, adottato informalmente da una famiglia legata al regime, intraprende una carriera militare che si interrompe con la morte prematura nel 1938; la seconda, battezzata e cresciuta da un’altra famiglia biellese, lavora come operaia fino alla morte nel 1957. Entrambi furono oggetto di un decreto d’espulsione poi annullato, in un contesto giuridico che li considerava “sudditi coloniali” privi di cittadinanza, a causa della normativa razzista italiana prima liberale, poi fascista.

Segue la scheda redatta da Tomaso Vialardi di Sandigliano relativa al Gruppo Rex, una rete clandestina di intelligence guidata da Jan Vialardi di Sandigliano attiva nel Biellese tra il 1944 e il 1945, che operò in contatto diretto con l’Oss alleato ma indipendentemente dal Cln e dal Soe inglese, svolgendo attività di informazione, sorveglianza e supporto alle forze partigiane, la cui azione costituisce una prova della eterogeneità degli ambienti di provenienza degli attori della Resistenza e della varietà delle loro motivazioni.

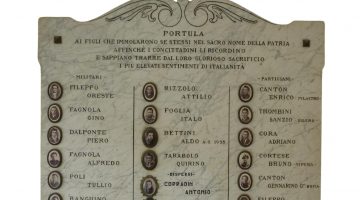

Rolando Magliola ricostruisce l’eccidio nazista di Roasio del 9 agosto 1944, nel quale ventitré ostaggi furono uccisi in una rappresaglia per la morte di due militari tedeschi avvenuta il giorno prima in circostanze controverse, forse per iniziativa isolata del partigiano Giuseppe Marcon “Pais”, forse – ipotesi più plausibile – in risposta a un’aggressione tedesca; dalla ricostruzione emerge non solo il ruolo che ebbero nella strage le SS tedesche, ma anche quello degli italiani della Sipo-SD di Biella e Torino, a riprova dell’ampio coinvolgimento della polizia collaborazionista nella pianificazione e nell’esecuzione della strage, che fu un’ulteriore manifestazione della brutalità arbitraria e intimidatoria dell’apparato repressivo nazifascista.

Andrea Pozzetta analizza la controversa figura di Dionigi Superti, comandante della “Valdossola”, evidenziando come, pur privo di esperienza militare e con un passato opaco, seppe costruirsi un ruolo di grande autorità e carisma nell’ambito della lotta partigiana grazie all’iniziativa personale, al legame con un protagonista dell’antifascismo come Ettore Tibaldi e alla gestione autonoma della lotta resistenziale in Ossola, ma attirò su di sé sospetti, accuse e tentativi di delegittimazione da parte di formazioni garibaldine, per la sua opposizione alla politicizzazione delle bande, al ruolo del commissario politico e al controllo del Cln.

Grazia Vona e Margherita Zucchi si concentrano sulla vicenda di Alfredo Di Dio, comandante della formazione “Valtoce”, seguendone la formazione cattolica e militare, la scelta resistenziale maturata con il fratello Antonio dopo l’8 settembre e la creazione di una brigata autonoma, apartitica ma molto ben organizzata, che partecipò attivamente alla liberazione dell’Ossola. La narrazione si sofferma sui contrasti con le formazioni garibaldine, e arriva all’episodio della morte in un’imboscata a Finero nell’ottobre 1944, ancora avvolto da dubbi.

Marilena Vittone, attraverso testimonianze e fonti documentarie, mette in evidenza il ruolo svolto da sacerdoti, medici e mediatori civili tra Vercellese e Monferrato, i quali, pur disarmati, offrirono rifugio a perseguitati, salvarono ostaggi, curarono feriti partigiani e negoziarono scambi con i nazifascisti, contribuendo in modo significativo alla Resistenza; figure come don Mario Casalvolone, Cesare Rotta e Joseph Steiner incarnarono una rete solidale che, animata da motivazioni religiose, morali o civili, sostenne la lotta armata e preservò vite umane, in un contesto segnato da violenze, rappresaglie e profonde lacerazioni politiche e sociali.

Tomaso Vialardi di Sandigliano si sofferma sulla complessa e controversa figura di James Angleton, capo del controspionaggio della Cia per oltre vent’anni, evidenziando come, nel clima di paranoia del dopoguerra e della guerra fredda, gli Stati Uniti alimentarono teorie del complotto e crearono strutture spionistiche caotiche, preferendo smantellare l’Oss piuttosto che affrontare apertamente la minaccia sovietica. Angleton, formatosi tra l’Inghilterra e l’Italia, elaborò una visione del controspionaggio totalizzante e ossessiva, che segnò profondamente la sua attività: un’azione dominata dal sospetto costante verso possibili doppiogiochisti e da un progressivo isolamento all’interno della Cia, fino al suo definitivo siluramento.

Segue il ricordo di Luigino Malinverni, partigiano “Franco”, scomparso nel 2025 a 98 anni, che ne sottolinea l’impegno nella Resistenza, maturato da adolescente nelle divisioni “Matteotti” seguendo il fratello, e il suo instancabile lavoro in nome della memoria civile, testimoniato dalla lunga militanza nell’Anpi, dall’attività di ricerca storica e dal suo ruolo nel Consiglio direttivo dell’Istituto ricoperto per vent’anni, dal 1984 al 2004.

Puoi visionare il sommario direttamente nella pagina dedicata del sito de “l’impegno” e puoi acquistare il nuovo numero nello shop online, cliccando qui.